Le séminaire « Des statues pour mémoire ? » aborde la question des contestations de monuments dans l’espace public. Il propose de réunir et de faire dialoguer des chercheurs et des chercheuses de différentes disciplines (histoire, histoire de l’art, sociologie, droit, etc.), mais aussi des acteurs et des actrices du monde associatif ou de la société civile, pour engager la discussion sur la manière dont les monuments participent à produire et à inscrire des mémoires dans l’espace public. Le séminaire envisage pour cela les mémoires dans leurs dimensions processuelles, évolutives dans le temps et souvent conflictuelles. L’objectif pour cette première année est double : il s’agit d’abord de poser des jalons théoriques pour l’étude des monuments, avant de présenter des études de cas de statues contestées.

Le séminaire est également accessible par Zoom sur inscription préalable.

Cliquer ici pour vous inscrire

Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion.

Contact et organisation :

Julie Marquet, julie.marquet@univ-littoral.fr

Emmanuelle Sibeud, esibeud@univ-paris8.fr

Le commentaire de texte est communément considéré comme une activité intellectuelle emblématique de l’Antiquité grecque et romaine, initiée par les scholies homériques et devenue, dans les écoles philosophiques, le fondement de la méthode dialectique. Le judaïsme ancien a produit en hébreu, en araméen et en grec, mais aussi en latin, un grand nombre de documents que l’on classe commodément sous l’appellation générique de « commentaires ». Les types en sont nombreux – pesher, targum, midrash, exégèse, etc. – et se recoupent parfois, ce qui rend délicat l’exercice de la synthèse.

Devant une telle diversité, on peut s’interroger sur la pertinence de la notion de « commentaire » comme catégorie d’analyse de la littérature juive antique. Ces textes ne sont pas tous des documents serviles, dont l’existence témoignerait uniquement de l’autorité du texte-source à une époque donnée. Ceci n’est certes pas propre à la littérature juive. On peut de manière générale risquer une distinction entre les commentaires antiques qui, à l’instar – peut-être – des commentaires des grammairiens grecs, tendent tout entier et sans autre projet à l’explicitation des textes-sources et ceux qui poursuivent d’autres objets. Lire la suite…

Organisation et contact :

Michaël Girardin, michael.girardin@univ-littoral.fr

Demander le lien visio pour participer à la prochaine session du séminaire :

Comment former les enseignants, les étudiants aux usages des intelligences artificielles génératives en éducation tout en répondant aux enjeux éthiques, juridiques et pédagogiques qu’elles soulèvent ? Cette journée d’étude sera l’occasion de réunir chercheurs, enseignants, formateurs et étudiants pour réfléchir ensemble aux implications, défis et opportunités qu’offrent ces technologies dans le domaine éducatif.

Émilie Perrichon, emilie.perrichon@univ-littoral.fr

François Annocque, francois.annocque@univ-littoral.fr

Dans les cimetières militaires qui jalonnent les Flandres, l’Artois et la Somme, ainsi que sur le littoral de la Côte d’Opale, des stèles perpétuent le souvenir de femmes tombées sous les bombes ennemies alors qu’elles servaient leur pays. Afin de rendre hommage à ces témoins silencieux d’un engagement longtemps resté en marge des grands récits de guerre, la bibliothèque de l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) à Boulogne-sur-Mer accueillera de février à avril 2026 l’exposition itinérante « Femmes combattantes », prêtée par la Direction de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des Armées et des Anciens Combattants. Cette manifestation invite à une réflexion approfondie sur la mémoire de ces femmes et de leurs combats, tant en qualité de participantes directes aux conflits que comme figures essentielles des luttes sociales et politiques.

Organisation et contact :

Contact général : colloque.femmescombattantes@univ-littoral.fr

Raphaël Willay, raphael.willay@univ-littoral.fr

Léa Sinoimeri, lea.sinoimeri@univ-littoral.fr

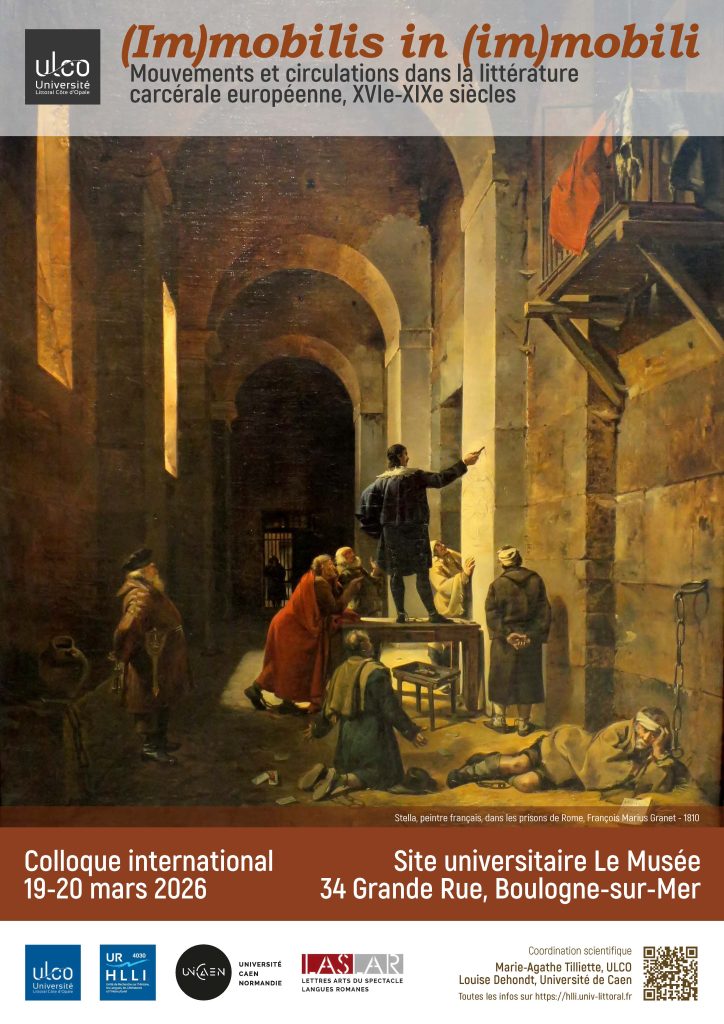

L’espace carcéral est, par définition, le lieu de la mobilité empêchée : l’adjectif « carcéral » en français (tout comme les substantifs carcere en italien, cárcel en espagnol et cárcere en portugais), vient du latin carcer, signifiant à la fois « prison » et « enceinte », « barrière ». Dans l’espace carcéral, qu’il soit prison, bagne ou galère, les mouvements du corps sont limités, voire rendus impossibles, tout comme la communication est entravée. La contrainte spatiale a pour conséquence un ressassement temporel, un temps vécu comme stagnant ou circulaire. Ce chronotope de l’immobilité, qui est un topos de la littérature carcérale, confère à chaque déplacement une importance accrue : les contraintes pesant sur les circulations, qu’elles soient humaines ou matérielles, en font des points nodaux des représentations carcérales.

Participation en présentiel (Amphi I) et à distance (format hybride)

La participation à distance nécessite une inscription préalable obligatoire.

Le lien de connexion Google Meet sera transmis par courrier électronique aux personnes inscrites, après validation de leur demande.

Le bulletin d’inscription en ligne sera prochainement mis à disposition sur cette page.

Organisation et contact :

Marie-Agathe Tilliette, marie-agathe.tilliette@univ-littoral.fr

Louise Dehondt, louise.dehondt@unicaen.fr

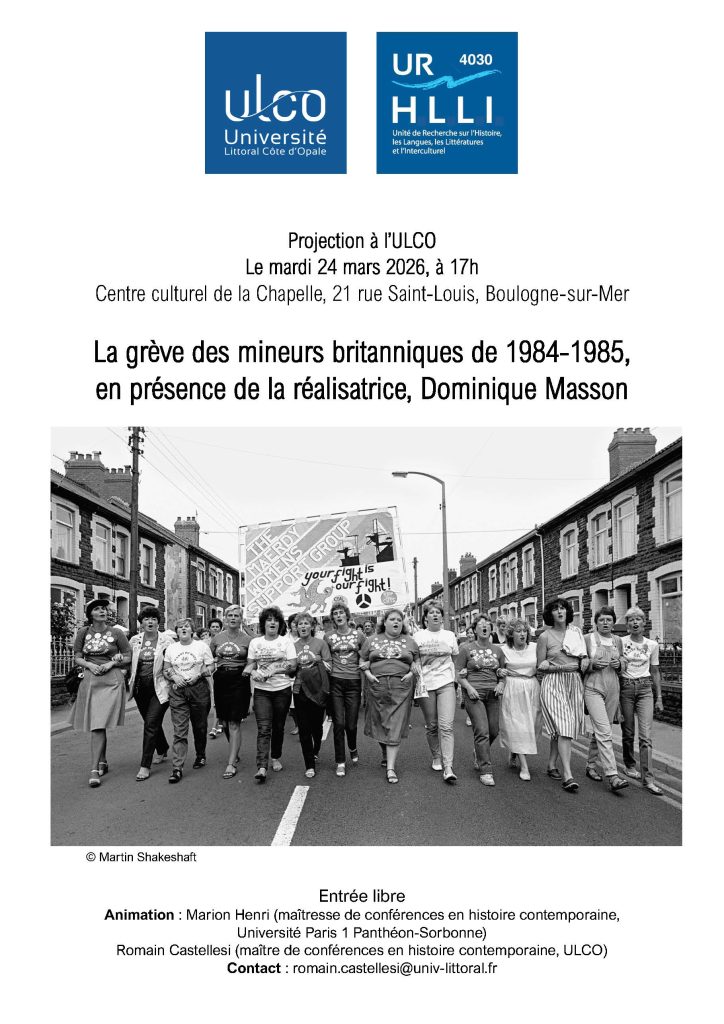

Cette projection-rencontre est consacrée au documentaire de Dominique Masson sur la grève des mineurs britanniques de 1984-1985 contre le gouvernement de Margaret Thatcher.

Réalisé au moment même des événements, le film est un témoignage précieux sur les dernières heures des mines britanniques, la fermeture annoncée des puits et l’épreuve du temps long de la grève. Il donne à voir le découragement progressif des grévistes face à un conflit social majeur de l’histoire contemporaine européenne.Sur le plan de l’histoire locale, il fait écho aux mobilisations du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.

Des anciens mineurs et des représentants d’associations patrimoniales seront invités, ainsi que des membres de l’association Calais la Sociale, réalisateurs du film Nos hommes sur la désindustrialisation du Calaisis. La séance s’inscrit dans les enseignements d’histoire contemporaine et s’adresse également aux enseignants et étudiants du département d’anglais, le film se déroulant en Écosse et abordant des enjeux culturels et linguistiques propres à ce territoire. Des étudiants volontaires présenteront le film, son contexte, de même que la réalisatrice.

Les débats seront animés par Marion Henry, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Romain Castellesi, maître de conférences en histoire contemporaine.

Organisation et contact :

Romain Castellesi, romain.castellesi@univ-littoral.fr

Lieu de mémoire du paysage boulonnais, l’actuel campus de l’Université du Littoral Côte d’Opale situé Grande Rue hérite d’un édifice pensé depuis sa création en 1669 comme un lieu de culture. Séminaire, bibliothèque municipale, collège communal, école d’art et de musique, il accueille pendant plus de 160 ans le musée de Boulogne-sur-Mer, dont il porte encore l’empreinte et le nom de Musée…

Inscription obligatoire pour vous inscrire à cette rencontre-conférence :

Organisation et contact :

Susana Marcos, susana.marcos@univ-littoral.fr

Fabrice Guizard, fabrice.guizard@univ-littoral.fr

This conference seeks to explore the pervasive influence of the flux and flow of seas, oceans, rivers and other waterways on Irish and Scottish literatures from the late 19th century to the present. The rise of the “blue humanities” as part of what is often referred to as an “oceanic turn” in the humanities has turned critical attention towards the centrality of seas and oceans in the shaping and understanding of our real and fictional worlds. As Blum and Brannigan have argued, thinking from the vantage point of the sea invites an alternative epistemology that flows beyond landlocked and nation-bound frameworks, to embrace the connective, plural and interwoven currents of oceanic and riverine dynamics. Indeed, while initially blue humanities were mainly interested in oceans and seas, critics such as Steve Mentz have recently called for a more “inclusive” approach to the field, which would be open to multiple forms of water such as rivers, ice, vapor but also coastal spaces, islands and archipelagos, encouraging the development of a “poetics of planetary water”.

- Accéder au programme

- Accéder au site du colloque :

Organisation et contact :

Léa Sinoimeri, lea.sinoimeri@univ-littoral.fr

Julie Gay, julie.gay@univ-littoral.fr

Manifestations scientifiques passées plus tôt dans l’année

⇓

Les espaces interdits sont pléthore en littérature, le plus célèbre étant peut-être le fameux château éponyme du roman de Kafka. Toute l’intrigue s’organise autour d’un long discours engendré par l’impossibilité de pénétrer l’espace interdit. Cette interdiction est le ferment de l’œuvre, sa condition. Il s’agira donc de comprendre la façon dont l’espace interdit peut opérer comme moteur du récit, apte à se muer en ce que Philippe Hamon nomme un « embrayeur de narrativité ».

L’objet de ces journées est double : nous nous intéresserons d’une part à la place que l’espace occupe dans l’économie du récit, et d’autre part à la fonction symbolique que celui-ci exerce dans la signification globale de l’œuvre. Le mot espace est entendu au sens large de « surface déterminée, à l’intérieur d’une habitation, ou surface découverte, élément du paysage ». Il peut donc s’agir d’une pièce, d’une maison, d’un quartier, d’une région, d’une île, d’une forêt, etc., et nous accueillerons des propositions de communications portant sur des espaces de tous types, qui pourront être aussi bien intérieurs qu’extérieurs, clos ou ouverts, connus ou inconnus, lointains ou proches…

Le premier volet de cette série de journées s’intitule « Espaces interdits, espaces politiques ».

Organisation et contact :

Julie Gay, julie.gay@univ-littoral.fr,

Catherine Haman, catherine.haman@univ-littoral.fr

Patrycja-Kurjatto Renard, patrycja.renard@wanadoo.fr.

Ce colloque est ouvert à des regards croisés pluriculturels et pluricatégoriels du primaire à l’université et s’intéresse aussi bien aux langues vivantes comme moyen de transmission de savoirs que comme objet d’apprentissage et de formation. Trois points de vue pourront être envisagés : celui des politiques de formation, celui de la formation et/ou la pratique de l’enseignant, celui des élèves.

Les perspectives pourront être diachroniques et/ou synchroniques et pourront concerner la formation des enseignants et l’acquisition des savoirs (linguistiques ou non) dans des zones géographiques multiples, le tout dans une perspective comparatiste. Lire la suite….

Organisation et contact :

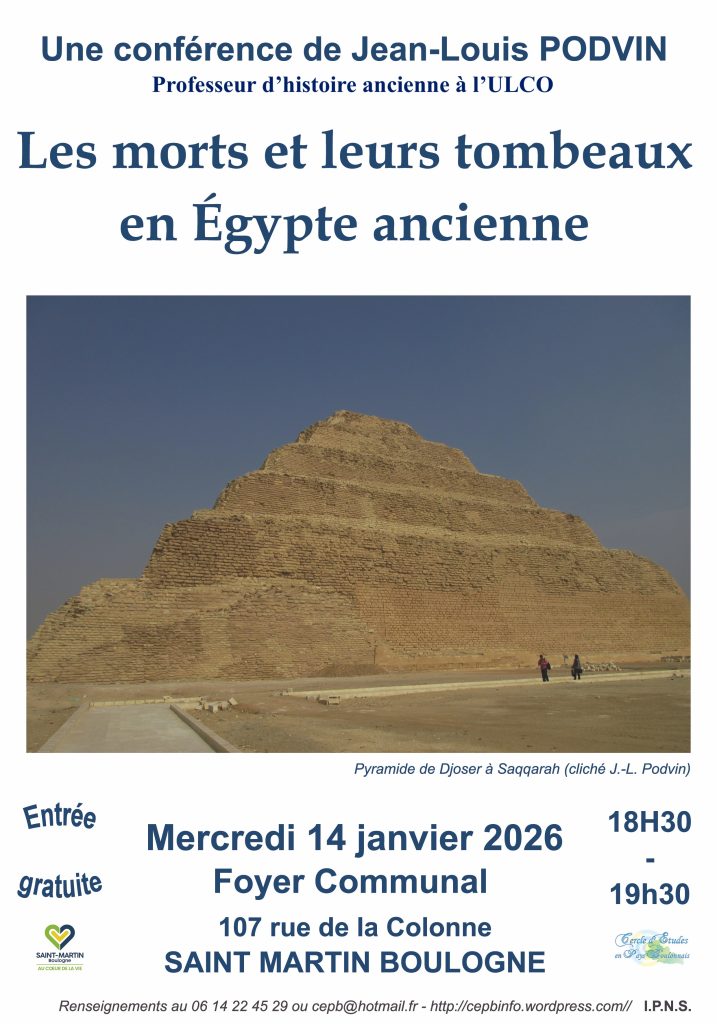

C’est par le biais de leurs sépultures que les Égyptiens ont légué aux générations suivantes, et donc fourni à nos musées, des objets nombreux. Pourquoi une telle importance était-elle accordée au monde funéraire ? Comment les Égyptiens concevaient-ils l’au-delà ? Quels monuments ont-ils imaginé pour abriter les sépultures ? Autant de questions auxquelles nous nous efforcerons de répondre lors de cette conférence ouverte à tout public

Organisation et contact :

Jean-Louis Podvin, jean-louis.podvin@univ-littoral.fr