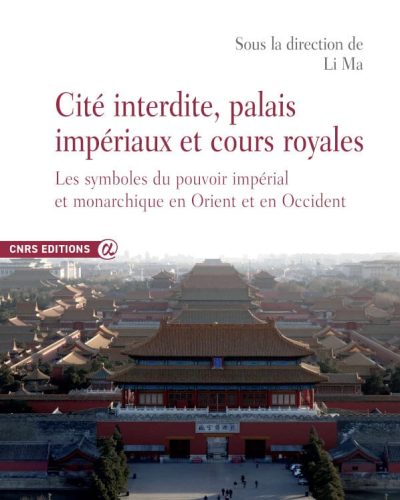

Les empires, les royaumes ou les républiques semblent partager pour les lieux de pouvoir une même attention quasi existentielle. À toutes les époques de notre histoire mondiale, monarques, despotes, tyrans, chefs de régime autoritaire en particulier, ont fait de leurs palais une scène où ils agencent les symboles, mettent en avant les représentations liées à leur propre image et à leur discours politique. Dans les cours, les galeries et les grandes salles, ils magnifient leurs mariages, leurs successions, dictent ou utilisent la vie religieuse, fixent les modes et les mœurs qui servent de modèle dans le domaine des arts et de la culture.

De l’époque des Pharaons à celle des Qing, en passant par celle de Charlemagne, cet ouvrage nous introduit au cœur même des palais, au plus près des arts qui forment le langage du pouvoir. Issus d’un large horizon disciplinaire (sinologie, archéologie, histoire, histoire de l’art, science politique, science des religions, études interculturelles, muséographie), les chercheurs réunis ici s’intéressent aussi bien à la Cité interdite de Pékin qu’à la cour de Versailles. Établissant, d’une manière inattendue des comparaisons entre Occident et Orient, ils nous révèlent l’universalité et les variations d’un phénomène majeur.

Le remodelage des textes bibliques, surtout l’Apocalypse, aura été pour Rimbaud un moyen d’exprimer son partage entre les enjeux inconciliables de sa vocation : célébration du « Nombre et de l’Harmonie », ou bien projection d’une division de l’être, ressentie comme l’aiguillon de son génie ? Un dilemme insoluble, que Rimbaud n’a pu résoudre que par le silence. Mieux que la « langue » nouvelle, à laquelle aspirait le « voyant », ses poèmes manifestent, mais en lui laissant toute son ambiguïté, le fondement originel du langage. Cette leçon vaut pour le monde présent, en proie à la violence des nombres, et oublieux des vertus spirituelles que leur attribue la Tradition.

Les objets les plus quotidiens ont inspiré les poèmes de ce recueil, dont les différentes parties concernent autant de points de vue sur les choses qui nous entourent ; associées à nos corps, ou bien concurrentes de notre être. Transposés dans l’écriture, ces objets sont autant de jalons de l’histoire contemporaine. Les moins précieux s’imposent d’ailleurs comme le pivot d’une représentation synthétique de notre monde. Ou comme l’aiguillon d’une vision subjective des causes premières, oubliées dans la perception que la plupart des hommes ont de ce monde.

Depuis trois décennies, les Smashing Pumpkins, célèbre groupe de rock américain, se sont renouvelés sur tous les plans, mais sans abandonner l’esprit qui anime leurs créations, insufflé par son leader. Le talent poétique de Billy Corgan, auteur de la plupart des chansons, permet de mieux sentir le sens de recherches musicales qui, comme le texte si hermétique de ces chansons, renouent avec les principes du sacré. Le son des instruments comme le texte des chansons sont le moyen d’une « alchimie », révélée comme telle par les illustrations des albums et par les vidéo-clips, étudiés dans cet ouvrage.

Cet ouvrage permet de comprendre la structure de l’anglais oral au travers d’une initiation à la phonologie anglaise, pour tous ceux qui souhaitent améliorer leur prononciation. Les aspects majeurs de l’anglais oral sont abordés, en privilégiant des explications claires et simples. Il s’agit aussi d’apporter une aide pour les actuels et futurs enseignants d’anglais, même si toute personne intéressée par l’anglais peut y trouver son compte. L’objectif est d’aider à la fois à mieux comprendre la phonologie et à acquérir les outils nécessaires à son enseignement. Les candidats aux concours de l’enseignement, ainsi que les enseignants chevronnés, trouveront un accompagnement vers l’intégration de l’objectif phonologique en classe, réconciliant ainsi phonologie et didactique. Cet ouvrage permet en outre de mieux appréhender la nouvelle formule du Capes externe d’anglais, qui inclut une question de phonologie dans le cadre de l’analyse des faits de langue à partir d’un texte à l’écrit, et qui comporte des analyses didactiques, à l’écrit et à l’oral, déterminantes pour la réussite du concours.

Un écrivain de la République espagnole. C’est ainsi qu’Ildefonso-Manuel Gil aimait se définir. Ses débuts se placent en tant que poète dans une époque pleine d’espoir, de foi et d’enthousiasme vital, politique et culturel. En 1936, ses rêves de modernité pour l’Espagne ont été brises. La tragique Guerre civile qui a secoué le pays, le Franquisme par la suite, l’ont obligé à se ressaisir, en essayant de trouver dans la loyauté à leurs idéaux de jeunesse, dans les valeurs de la morale fraternelle, de l’honnêteté, de l’amour familial, une voie de renaissance littéraire lui permettant d’affronter sa propre vie ainsi que celle de ses compatriotes avec dignité. Les mémoires d’Ildefonso-Manuel Gil semblent d’emblée, pleins d’intérêt et dignes d’être découverts. On devrait s’attendre au récit d’un morceau de vie de l’Espagne fort singulier : plein des lumières les plus ravissantes, mais aussi des ombres les plus funestes. Traduction du roman Un caballitó de cartón – Memorias 1915-1925 : Xavier Escudero, Inès Guégo-Rivalan, Claire Laffaille, Anne Lenquette, Paul Lequesne, Montserrat López Mújica, Mercedes López Santiago, Christian Manso, María Antonia Martín Zorraquino, Christine Rivalan-Guégo, Esther Saldaña, Dolores Thion Soriano-Mollá, Thanh-Van Ton-That et Denis Vigneron.

Un écrivain de la République espagnole. C’est ainsi qu’Ildefonso-Manuel Gil aimait se définir. Ses débuts se placent en tant que poète dans une époque pleine d’espoir, de foi et d’enthousiasme vital, politique et culturel. En 1936, ses rêves de modernité pour l’Espagne ont été brises. La tragique Guerre civile qui a secoué le pays, le Franquisme par la suite, l’ont obligé à se ressaisir, en essayant de trouver dans la loyauté à leurs idéaux de jeunesse, dans les valeurs de la morale fraternelle, de l’honnêteté, de l’amour familial, une voie de renaissance littéraire lui permettant d’affronter sa propre vie ainsi que celle de ses compatriotes avec dignité. Les mémoires d’Ildefonso-Manuel Gil semblent d’emblée, pleins d’intérêt et dignes d’être découverts. On devrait s’attendre au récit d’un morceau de vie de l’Espagne fort singulier : plein des lumières les plus ravissantes, mais aussi des ombres les plus funestes. Traduction du roman Un caballitó de cartón – Memorias 1915-1925 : Xavier Escudero, Inès Guégo-Rivalan, Claire Laffaille, Anne Lenquette, Paul Lequesne, Montserrat López Mújica, Mercedes López Santiago, Christian Manso, María Antonia Martín Zorraquino, Christine Rivalan-Guégo, Esther Saldaña, Dolores Thion Soriano-Mollá, Thanh-Van Ton-That et Denis Vigneron.

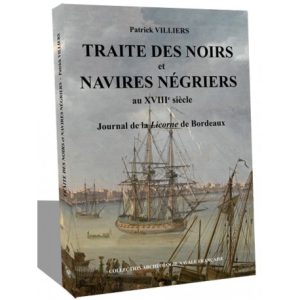

Ils s’appelaient la Licorne, la Marie-Séraphique, l’Olympe, l’Aurore, ou l’Artibonite. Ils naviguaient dans l’océan Indien ou l’Atlantique vers les Antilles pour rapporter en France, puis dans les ports européens, ces denrées coloniales dont la consommation était en plein essor dans les villes mais dans l’entrepont et sur le pont s’entassaient les cargaisons humaines indispensables pour produire ces nouvelles richesses. De 1595 à 1866, au moins 27 235 expéditions de navires négriers européens ont été lancées à travers l’Atlantique dont 3 343 faites par des navires français. Qu’elle était la réalité du navire négrier, comment s’organisait une campagne de traite, quels étaient les routes et les lieux de traite, quelle était la composition et l’importance de la cargaison de traite, pourquoi tant d’armes à échanger ?

Marine royale et marine de commerce françaises ne furent sans doute jamais aussi fortes qu’en 1789. La France maritime, et particulièrement la France des ports, est alors le moteur de la croissance du royaume. Or, à la suite des traités d’Utrecht (1713), le pays a perdu une partie de son empire colonial. En échange d’une paix sur mer de près de trente ans, le Régent puis le cardinal de Fleury ont sacrifié la marine de guerre. Directement victime des choix budgétaires et d’une politique continentale calamiteuse, elle s’effondre sous Louis XV. Par la victoire de la Chesapeake, cette marine donne pourtant leur indépendance aux États-Unis d’Amérique et permet ainsi un nouvel ordre européen.

Par-delà le rôle indiscutable de grands ministres tels Maurepas, les Choiseul, Sartine ou Castries, Patrick Villiers restitue un siècle d’histoire d’une marine de guerre française encore trop méconnue. Il dresse le portrait de ces hommes et de leurs vaisseaux, de leurs combats et de leurs engagements, autant que de l’incompréhension dont ils firent l’objet de la part d’une société de cour tournée bien plus vers la terre que vers la mer.

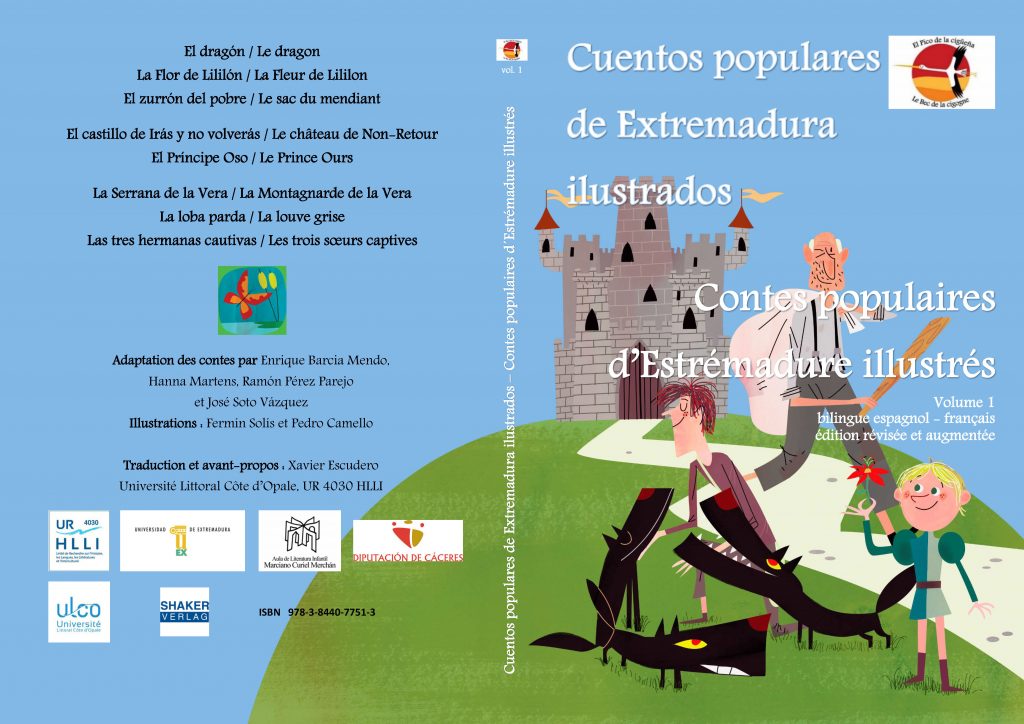

Contes populaires d’Estrémadure illustrés

Cuentos populares de Extremadura ilustrados

Volume 1

Collection El Pico de la cigüeña/Le Bec de la cigogne

2e édition révisée et augmentée

La réédition du volume 1 bilingue espagnol-français, avec un avant-propos, une traduction et une présentation des illustrations actualisés, accompagne une volonté de diversifier l’accès du plus grand nombre ‒ élèves, étudiants, adultes ‒ à la lecture de ces récits traditionnels de la Communauté Autonome d’Estrémadure dans la langue originelle et dans leur version en français.

Ces contes illustrés ont été adaptés par l’équipe LIJ du Groupe de Recherche « Educación, Cultura y Territorio » de l’Université de Extremadura. L’UR HLLI s’est associée à ce programme international de traduction et participe ainsi à leur diffusion, à leur valorisation et à leur étude.

Sommaire : El dragón / Le dragon, La flor de Lililón / La fleur de Lililón, El zurrón del pobre / Le sac du mendiant, El príncipe oso / Le prince ours, El castillo de irás y no volverás / Le château de non-retour, La Serrana de la Vera / La Montagnarde de la Vera, La loba parda / La louve grise, Las tres hermanas cautivas / Les trois sœurs captives

Adaptation par J. Soto Vázquez, R. Pérez Parejo, E. Barcia Mendo et H. Martens. Illustrations de F. Solís et P. Camello. Traduction en français par X. Escudero

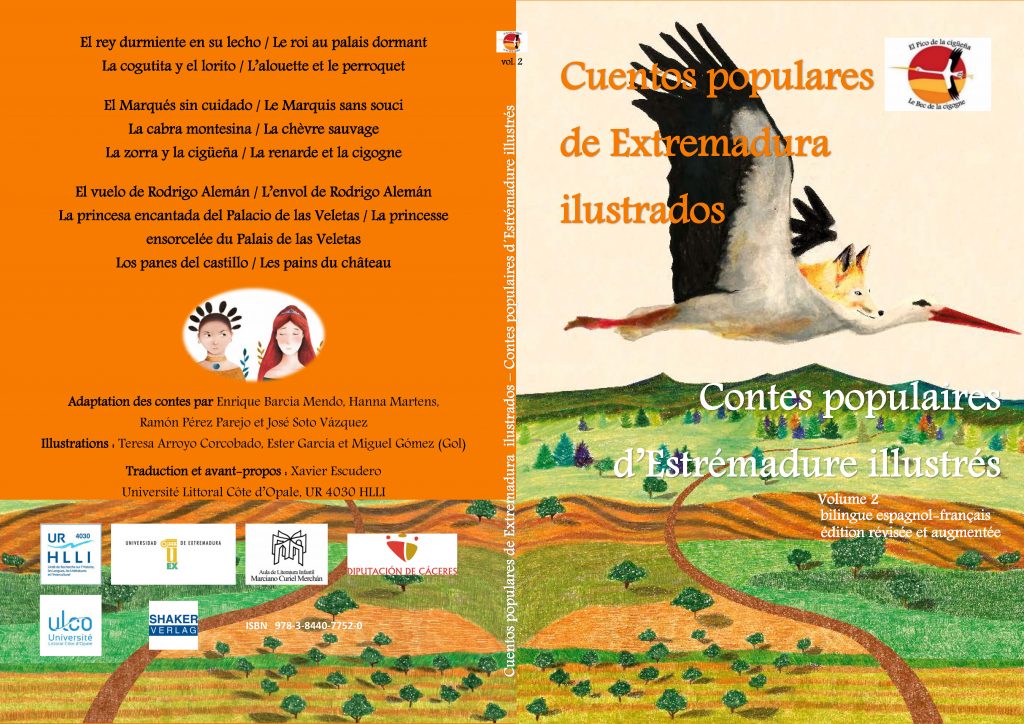

Contes populaires d’Estrémadure illustrés

Cuentos populares de Extremadura ilustrados

Volume 2

Collection El Pico de la cigüeña/Le Bec de la cigogne

2e édition révisée et augmentée

La réédition du volume 2 bilingue espagnol-français, avec un avant-propos, une traduction et une présentation des illustrations actualisés, accompagne une volonté de diversifier l’accès du plus grand nombre ‒ élèves, étudiants, adultes ‒ à la lecture de ces récits traditionnels de la Communauté Autonome d’Estrémadure dans la langue originelle et dans leur version en français.

Ces contes illustrés ont été adaptés par l’équipe LIJ du Groupe de Recherche « Educación, Cultura y Territorio » de l’Université de Extremadura. L’UR HLLI s’est associée à ce programme international de traduction et participe ainsi à leur diffusion, à leur valorisation et à leur étude.

Sommaire : El rey durmiente en su lecho / Le roi au palais dormant, La cogutita y el lorito / L’alouette et le perroquet, El marqués sin cuidado / Le marquis sans souci, La cabra montesina / La chèvre sauvage, La zorra y la cigüeña / La renarde et la cigogne, El vuelo de Rodrigo Alemán / L’envol de Rodrigo Alemán, La princesa encantada del Palacio de las Veletas / La princesse enchantée du Palais de las Veletas, Los panes del castillo / Les pains du château

Adaptation par J. Soto Vázquez, R. Pérez Parejo, E. Barcia Mendo et H. Martens. Illustrations de T. Arroyo Corcobado, E. García et M. Gómez. Traduction en français par X. Escudero

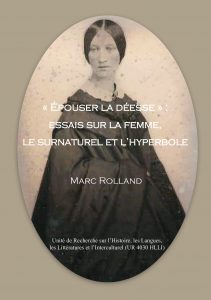

Partant de la « Rencontre avec la fée », de Mélusine à la Belle Dame sans Merci jusqu’à Luthien Tinuviel, l’auteur s’interroge sur la place de la femme « surnaturelle » (déesse, fée, fantôme, elfe) dans des narrations où elle est confrontée à un homme mortel, autrement dit, lors de la confusion de deux plans d’existence que les traditions religieuses entendent maintenir séparées. Ces rencontres obéissent d’ailleurs à un modus operandi constant. L’extension de cette thématique à des mortelles élevées hyperboliquement au rang de personnages surnaturels traduit-elle nécessairement une réification de la femme ou bien plutôt le désir de lui épargner le processus de déclin et de destruction propre aux mortels ? Peut-on parler d’une « métaphysique de la Déesse » ou d’une sacralisation de la beauté, promue au rang de Bien absolu ? Choisissant des exemples dans la littérature d’imagination de plusieurs langues, allant de l’Europe à l’Inde, l’auteur distingue en sourdine une sensibilité anglo-saxonne qui aspire à la fusion ou à l’association heureuse (« épouser la déesse ») et un courant plus pessimiste, européen, qui voit dans la conjugalité un abaissement de l’idéal et n’envisage aucune issue hormis celle, tragique, qui renvoie au mythe tristanien.

Dans son essai l’Homme révolté publié en 1951, Albert Camus marque sa dissidence face à l’existentialisme sartrien, qui s’est rallié à la cause communiste, et ainsi face aux dogmatismes de tout ordre.

Même si la conceptualisation de la dissidence remonte avant tout au XXe siècle, le terme par lui-même décrit depuis sa création dérivée du mot latin dissidentia (« opposition, désaccord ») au XVIe siècle, donc depuis la première modernité, des différentes pratiques contestataires, d’abord surtout dans le domaine de la religion…

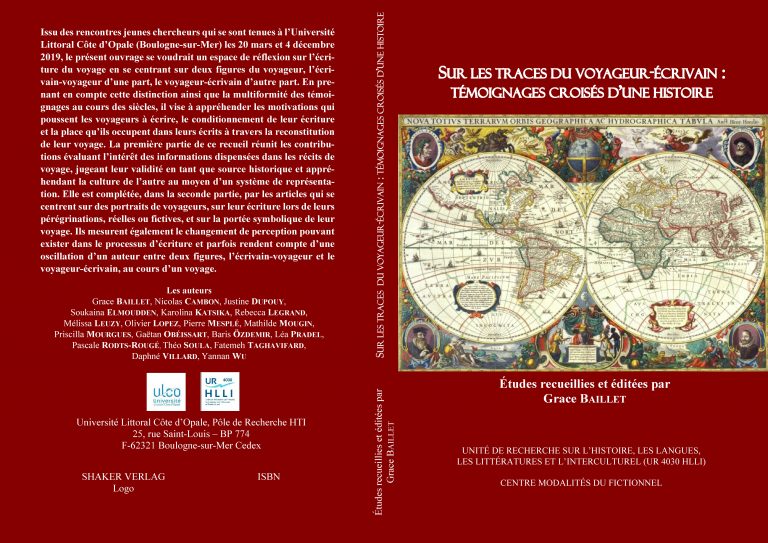

Issu des rencontres jeunes chercheurs qui se sont tenues à l’ULCO, cet ouvrage se veut un espace de réflexion sur l’écriture du voyage autour de deux figures du voyageur : l’écrivain-voyageur et le voyageur-écrivain. En prenant en compte cette distinction ainsi que la multiformité des témoignages au cours des siècles, il vise à appréhender les motivations qui poussent les voyageurs à écrire, le conditionnement de leur écriture, et la place qu’ils occupent dans leurs écrits à travers la reconstitution de leur voyage. La première partie réunit les contributions évaluant l’intérêt des informations dispensées dans les récits de voyage, jugeant leur validité en tant que source historique et appréhendant la culture de l’autre au moyen d’un système de représentation. Elle est complétée, dans la seconde partie, par les articles centrés sur les portraits de voyageurs, sur leur écriture lors de leurs pérégrinations, réelles ou fictives, et sur la portée symbolique de leur voyage. Ils mesurent également le changement de perception pouvant exister dans le processus d’écriture et parfois rendent compte d’une oscillation d’un auteur entre ces deux figures, au cours d’un même voyage.

Les actes de sociétés sont les documents qui fondent juridiquement une entreprise. Le but de cet ouvrage réalisé par des enseignants-chercheurs, jeunes chercheurs et conservateurs de musées, est de présenter un premier choix de textes significatifs issus des archives et des ouvrages imprimés qui témoignent de la diversité des acteurs et des activités maritimes.

La collection « Les sources de l’histoire maritime » se consacre à l’étude et à l’analyse d’un type de source spécifique à l’entreprise maritime. Elle présente les fonds documentaires, l’originalité des sources et leur apport pour les historiens. Elle propose des textes et documents inédits tirés des archives, et s’adresse aux étudiants d’histoire, de SHS et de droit, et aux jeunes chercheurs.

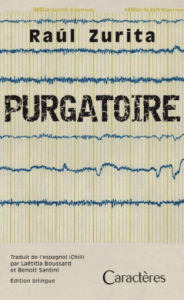

Raúl Zurita (1950), poète chilien multiprimé et internationalement reconnu, publie Purgatorio, recueil renouvelant en profondeur la création poétique, en 1979, en pleine dictature de Pinochet. La présence de vaches perdues dans la logique, d’aires vertes, d’un désert d’Atacama bleuté, déconcerte le lecteur. Le lecteur découvre un sujet lyrique scindé dans nombre de poèmes et un référent géographique chilien – le désert – doté d’une dimension onirique et fantasmagorique. S’entremêlent également poèmes brefs, construits autour de démonstrations logiques et de la théorie des ensembles, et documents visuels, avant que ne s’achève le recueil par « La vida nueva », série d’encéphalogrammes assortis de vers qui leur sont superposés et dont le titre est inspiré de Dante Alighieri tout comme celui du recueil. Entre les différentes sections de Purgatorio font irruption d’autres documents antipoétiques, rappelant au lecteur que la poésie ne se réduit pas aux vers et aux strophes : le parcours littéraire de Zurita fait s’entrecroiser impact visuel, création langagière et pluralité des supports.

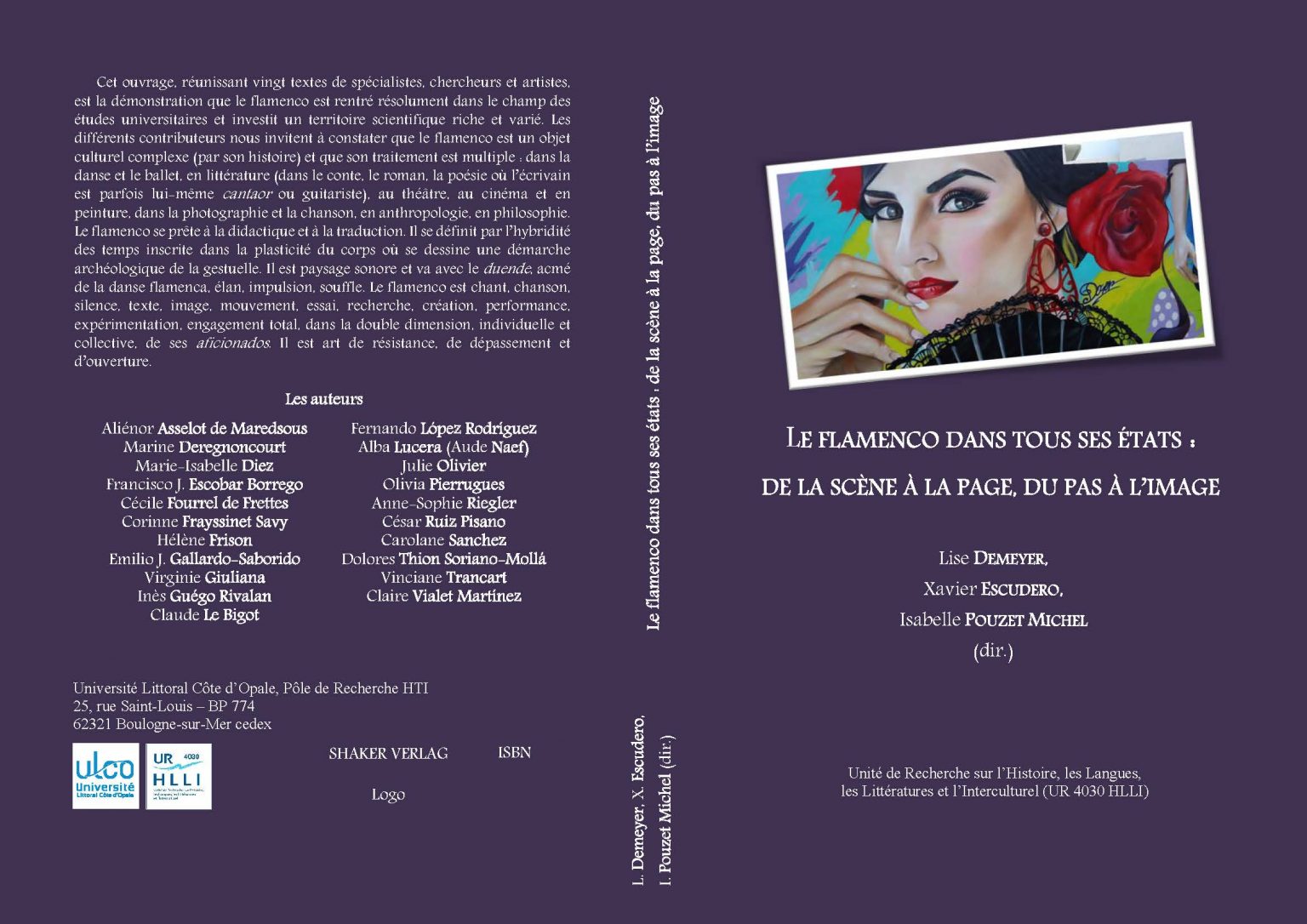

Cet ouvrage, réunissant vingt textes de spécialistes, chercheurs et artistes, est la démonstration que le flamenco est rentré résolument dans le champ des études universitaires et investit un territoire scientifique riche et varié. Les différents contributeurs nous invitent à constater que le flamenco est un objet culturel complexe et que son traitement est multiple : dans la danse et le ballet, en littérature, au théâtre, au cinéma et en peinture, dans la photographie et la chanson, en anthropologie, en philosophie. Le flamenco se prête à la didactique et à la traduction. Il se définit par l’hybridité des temps inscrite dans la plasticité du corps où se dessine une démarche archéologique de la gestuelle. Il est paysage sonore et va avec le duende, acmé de la danse flamenca, élan, impulsion, souffle. Le flamenco est chant, chanson, silence, texte, image, mouvement, essai, recherche, création, performance, expérimentation, engagement total, dans la double dimension, individuelle et collective, de ses aficionados. Il est art de résistance, de dépassement et d’ouverture.

Présents dès l’Empire romain sur le territoire de la France actuelle, les juifs sont le plus souvent relégués dans un angle mort de l’historiographie, et cette « tache aveugle » dans le récit national est particulièrement manifeste dans les manuels scolaires, de la IIIe République à nos jours.

Pourquoi les expulsions médiévales ne sont-elles jamais mentionnées à partir de l’époque moderne ? Et, lorsqu’on évoque les juifs dans l’histoire de France, pourquoi est-ce le plus souvent sous l’angle des persécutions qu’ils eurent à subir et non de l’originalité de leurs contributions ? En quoi l’écriture actuelle de cette histoire est-elle encore tributaire de modèles archaïques ? Comment l’aborder dans l’enseignement secondaire et universitaire ? Quelles perspectives l’archéologie ouvre-t-elle ? Quel rôle les musées peuvent-ils jouer ? Archéologues, historiens, sociologues, conservateurs et enseignants réunis au musée d’art et d’histoire du Judaïsme en 2019 éclairent ces questions qui renvoient également à la place des minorités dans la nation.

De la Grèce antique jusqu’à l’Amérique de Donald Trump ou à la France d’Emmanuel Macron, cet ouvrage collectif explore la boîte à outil des dominants en quête de légitimité. Qu’ils soient dans une phase de conquête du pouvoir, à l’apogée de leur domination ou encore en période de déclin, tous les gouvernants cherchent à paraître légitimes en s’appropriant un panel de mesures, de discours et de dispositifs qui évoquent les attentes de leur société et de leur temps. La comparaison d’études de cas diversifiées permet de mettre en évidence des continuités historiques fortes, mais aussi de révéler que la légitimation, c’est-à-dire ce processus visant à construire la légitimité politique, reste toujours une expérimentation et une prise de risque.