Le colloque international « Créativité en langue et en discours : au-delà des normes et des frontières » sera un forum pluridisciplinaire pour explorer des questions liées aux compétences, aux attitudes, aux activités créatives dans les interactions langagières (orales et écrites), dans la traduction, ainsi que dans le développement des compétences communicatives dans l’enseignement et l’apprentissage des langues. Une attention particulière sera portée aux relations entre les différentes activités créatives et leurs résultats d’une part, et les frontières qui leur sont imposées par normes, notamment langagières, sociales, institutionnelles.

Organisatrices :

Émilie.Perrichon, Emilie.Perrichon@univ-littoral.fr

Iryna Shargay, Iryna.Shargay@univ-littoral.fr

Dorota Sikora, Dorota.Sikora@univ-littoral.fr

Contact pour inscription :

Sophie Bracqbien, Sophie.Bracqbien@univ-littoral.fr

Organisateurs :

Éric Roulet, Eric.Roulet@univ-littoral.fr

Julie Marquet, Julie.Marquet@univ-littoral.fr

Raphaël Willay, Raphaël Willay@univ-littoral.fr

- Accéder au programme (prochainement disponible)

Organisateur :

Éric Roulet, Eric.Roulet@univ-littoral.fr

Organisatrice :

Li Ma, li.ma@univ-littoral.fr

Contact :

Sophie Bracqbien, Sophie.Bracqbien@univ-littoral.fr

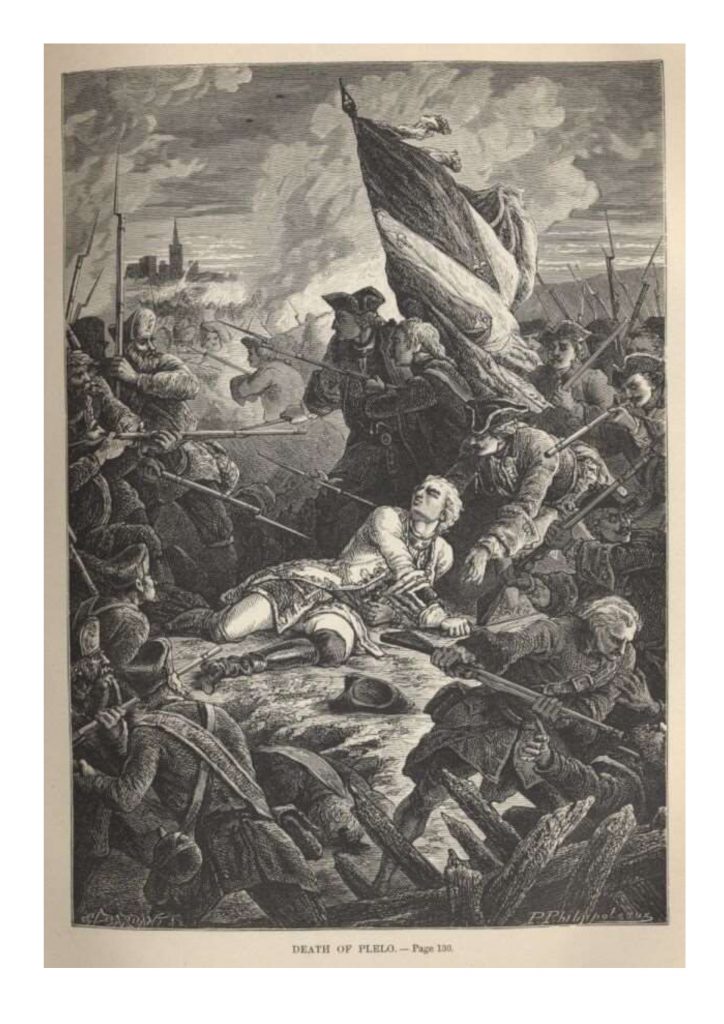

Se sacrifier pour sauver son prochain – on pense à la mort héroïque du comte de Chabannes dans la Princesse de Montpensier ou Boromir rachetant ses errements en protégeant la fuite de ses compagnons dans la Fraternité de l’Anneau, sans parler d’exemples saisis dans l’actualité comme le geste du commandant Arnaud Beltrame – est une caractéristique forte des civilisations humaines car elle va au-delà de la simple préservation de soi ou de ses proches. Le sacrifice occupe une place centrale dans les religions, la Crucifixion, le martyre de l’Imam Hussein, ou plus loin encore, jusqu’à Adonis et Tammouz – du mortel qui offre sa vie, on en arrive au dieu qui vient habiter une forme humaine pour, en mourant, sauver l’humanité, incarnant littéralement le cycle des saisons et leur renouveau, un motif qui a fasciné les créateurs du début du XXe siècle comme T.S…Lire la suite

Organisateurs :

Marc Rolland (ULCO), marc.rolland@univ-littoral.fr

Camille-Apollonia Narducci (U. d’Aix-Marseille, U de Madrid)

Lors de la sortie du film Il faut sauver le soldat Ryan (Steven Spielberg, 1998), beaucoup ont souligné le réalisme de la séquence du débarquement qui a contribué à faire du film un témoignage vivant des horreurs de la guerre. Le succès du film a ensuite incité de nombreux vétérans survivants de la Seconde Guerre mondiale et leurs familles, ainsi que des touristes, à se rendre encore plus nombreux1 sur les lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale, montrant ainsi une fois de plus que le tourisme, les arts et la (les) mémoire(s) sont étroitement liés. Alors que 2024 marquera le 80e anniversaire du Débarquement en Normandie et donnera lieu à de nombreuses célébrations pour entretenir la mémoire de cet événement, cette conférence internationale sur le Tourisme, les Arts et la (les) Mémoire(s) se propose d’étudier les liens entre ces trois notions.

Organisateurs :

Nathalie Dupont, nathalie.dupont@univ-littoral.fr

Laëtitia Garcia, laetitia.garcia@univ-littoral.fr

Contact pour inscription :

Sophie Bracqbien, Sophie.Bracqbien@univ-littoral.fr

Organisateur : Michaël Girardin, Michaël.Girardin@univ-littoral.fr

Contact :

Sophie Bracqbien, Sophie.Bracqbien@univ-littoral.fr

Boulogne-sur-Mer, dans les Hauts-de-France, a vu naître en son sein des personnalités de divers horizons, depuis l’égyptologue Auguste Mariette (1821-1881) jusqu’au peintre Georges Mathieu (1921-2012), créateur du courant de l’abstraction lyrique. Depuis le XVIIIe siècle notamment, des personnalités de la littérature et de la musique ont marqué la ville. Ainsi, ce colloque s’intéressera aux figures littéraires et musicales nées à Boulogne-sur-Mer, y ayant séjourné et/ou fini leur vie. Plusieurs questions se posent : comment la ville et sa région marquent-elles de leur empreinte leur production artistique ? Quels liens se sont tissés avec la ville du Pas-de-Calais ? Quelles traces ont-ils laissées dans cette ville portuaire ? Ces quelques questions n’empêchent aucunement une réflexion sur les œuvres de ces artistes sans obligatoirement les aborder sous l’angle boulonnais. Dans un souci transdisciplinaire, ce colloque se penchera sur la production littéraire dans diverses langues et à la création musicale sous toutes ses formes. Il s’agira, lors de cet événement scientifique, de contribuer à la valorisation d’un patrimoine artistique local mais aussi de réfléchir aux notions de voyages, de mémoire et de déterritorialisation….Lire la suite

Organisateur :

Benoît Santini, Benoit.Santini@univ-littoral.fr

Contact pour inscription :

Sophie Bracqbien, sophie.bracqbien@univ-littoral.fr

Cette journée d’études vise à étudier l’écriture littéraire de l’ « orientalisme intérieur », soit la manière dont la littérature représente les dominations territoriales au sein d’un espace national, en tant qu’elles peuvent être pensées à partir du modèle de l’orientalisme proposé par Edward Saïd, alors étendu à d’autres contextes et discours. Comment certaines régions se sont-elles vues assigner à une altérité au sein de la nation ? Comment la littérature participe-t-elle à la construction d’une hégémonie culturelle et politique interne ?

Dans L’Orientalisme, l’Orient créé par l’Occident, Edward Saïd montre que l’Orient n’est pas un fait de nature inerte, mais une entité géographique et culturelle produite par des discours. Chez Edward Saïd, l’idée de la production de l’Orient comme espace imaginaire émerge de façon relationnelle, dans son rapport à l’Occident. La cohérence de l’Orient est donc une fabrication discursive, liée à l’hégémonie complexe de l’Occident.

Organisateurs :

Julie Brugier (Univ. Paris-Nanterre), juliebrugier@gmail.com,

Marion Brun (Univ. Artois), marion_brun@ymail.com,

Marie-Agathe Tilliette (ULCO), marie-agathe.tilliette@univ-littoral.fr,

Contact pour inscription :

Sophie Bracqbien, sophie.bracqbien@univ-littoral.fr

La pièce de théâtre El gesticulador (1938) de Rodolfo Usigli est considérée par Guillermo Schmiduber de la Mora comme « l’œuvre fondatrice du théâtre mexicain ». En effet, le dramaturge y introduit une réflexion sur l’identité mexicaine et un travail formel rigoureux (oralité et mexicanismes). En toile de fond, la présence de la période post-révolutionnaire le mène à effectuer une critique virulente et habile du système politique mexicain. Cela vaudra d’ailleurs à la pièce d’être censurée par le gouvernement de l’époque. Cette journée d’étude « Rodolfo Usigli, théâtre et poésie. Autour de El gesticulador » se propose donc d’aborder sous des angles divers et complémentaires cette pièce fondamentale de la littérature mexicaine : en particulier, l’ironie qui caractérise cette œuvre, le croisement entre fiction et réalité, la présence du double, les liens entre l’écriture poétique d’Usigli et l’écriture dramaturgique de El gesticulador.

ID de réunion : 987 4773 7241

Code secret : 934030

Organisateurs :

Lise Demeyer (PRAG ULCO), lise.demeyer@univ-littoral.f

Benoît Santini (PR, ULCO), benoit.santini@univ-littoral.fr

Iván Valdez (Doctorant,ULCO)

Contact pour inscription :

Sophie Bracqbien, sophie.bracqbien@univ-littoral.fr

Cette journée d’études est ouverte à des regards pluriculturels et pluricatégoriels et s’intéresse aussi bien aux langue(s) vue(s) comme moyen de transmission de savoirs mais aussi comme objet d’apprentissage.

Deux points de vue / positionnements /focales pourront être envisagé(e)s : d’un côté celui (celle) des élèves, de l’autre celui (celle) de la formation et/ou la pratique de l’enseignant.

La thématique “Langue(s) et scolarisation“ recouvre une terminologie large : langue(s) de scolarisation, langue(s) première(s), langue(s) seconde(s), langue(s) vivante(s) étrangère(s) sans exclure les possibilités de croisement interdisciplinaires (DNL, ENA). Lire la suite…

- Accéder à l’appel à communication

- Accéder au programme

- Lien pour participer à la journée d’étude en visioconférence

ID de réunion : 492 256 0129

Code secret : 520370

Organisateurs :

Isabelle Girard, isabelle.girard@univ-littoral.fr ,

Ewen Lecuit, ewen.lecuit@univ-lille.fr,

Émilie Perrichon, emilie.perrichon@univ-littoral.fr

Contact pour inscription :

Sophie Bracqbien, sophie.bracqbien@univ-littoral.fr